科学和科学进步一直是推动现代化和发展的关键。然而,如今社会的这一成功在很大程度上依赖于公众对科学方法和发现的接受和信任。科学若要作为独立的证据来源供政策制定并为公共讨论提供共同事实基础,则需获得公众的广泛支持。过去十年显示了特定群体和人口对于科学认知的转变。对COVID-19疫苗的反对或对气候变化存在性的否认就是此范式转变的例子。若对科学的信任减弱,可能严重影响人类解决当今紧迫问题的能力。

这促使我们努力理解全球科学怀疑的起源,尤其是在政治背景下的影响。长期以来有人认为民主国家为科学提供最有利的环境,其中启蒙和教育应促进对科学更高的信任。然而,最近的发展表明这不再成立。公开辩论——民主的根本特征——也将科学家和科学发现置于对立意见和利益的挑战中,可能导致对科学工作的怀疑。Gauchat和Makarovs等的比较研究为这一假设提供了有限的实证支持。

事实上,一些跨国调查表明,民主国家的平均信任水平仅略高于专制国家。然而,这些调查因若干原因存在问题。它们假设不同文化和政治背景的受访者对“科学”有共同理解。此外,现有调查未区分不同学科,可能在不同政治体制下被视为截然不同。我们不确定不同体制下的受访者对科学有相似的概念,因此无法确定他们的评价是否实际可比。科学信任在国家和体制间的表面等同可能掩盖对科学及其从业人员的不同基础认知。

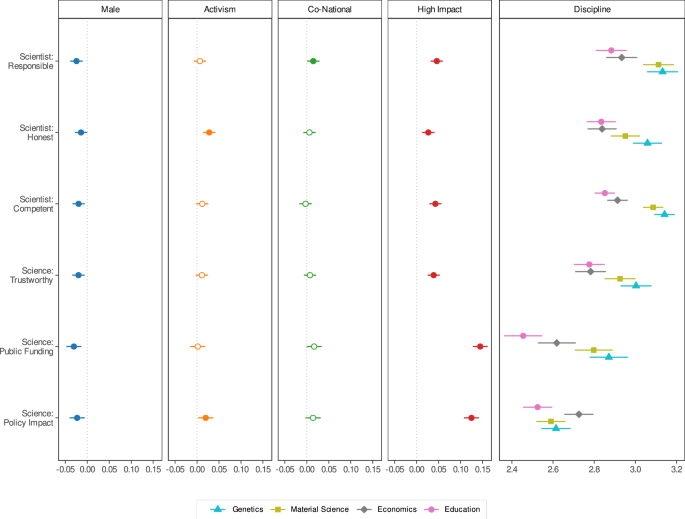

在我们的研究中,我们通过在十个政治制度各异的国家——从高度专制到完全民主——进行预注册的虚拟实验来解决这些问题。受访者对虚构的科学发现进行评价,我们改变科学家和他们研究的特点,如上所述。我们将结果以短标题摘要的形式呈现在日常媒体中。我们的样本包括中国、巴西、印度、墨西哥、新加坡、波兰、南非、土耳其、德国和美国。在每个虚拟实验中,我们保留科学家与科学的区别。受访者提供六种不同评分:

三个关于科学家的特征(感知能力、诚实和责任感),三个关于科学本身(一般可信度、公共资金适用性和政策影响)。除核心实验外,我们还调查关键调查变量以更好地为我们的发现提供背景。尽管我们主要关注科学家与科学特征如何在不同国家和政治体制中影响信任,但这些差异可能至少部分反映跨国教育和媒体消费的不同。

例如,政治体制类型不会直接调节教育与科学信任之间的关系,但在自由民主国家,更受教育者对科学的信任更高,而在权威主义体制中则是相对教育水平较低者对科学信任最高。通过有意的媒体消费而接触科学也表现出类似的情形;低消费和高消费之间的差距在各政体中同样显著。最后,先前研究表明人们的政治取向在科学感知上具有异质性。例如,在美国,疫苗怀疑和COVID-19错误信息在保守派中最为明显。

因此,我们在研究中探讨教育、政治取向和科学媒体消费作为协变量,尽管这些变量没有在实验中被操控。科学的广义定义不仅局限于单一、整体的概念。其不仅涉及通过系统和严谨的探究原则构建知识的科学方法,还涉及参与科学知识生产的人员及支持并塑造科学实践、实施与影响社会的机构。公共对科学的理解可通过科学和科学教育的制度系统及个体在这些环境中的经历引入显著的异质性。

政治利益和意识形态动机与这些系统相互作用,导致在不同背景下对科学的信念、感知和态度有显著差异。科学文化对科学公共表现的影响显而易见,这已演变为涵盖多个科学领域的专门知识。遵循Schmitter和Karl的定义,我们将政治体制定义为决定单位组织的制度化规范、规则和结构,涵盖权力如何在政治互动和决策过程中获得、行使和转移。

本研究与大多数政治科学研究一致,研究政治体制在其民主水平上的变异,广义上定义为尊重自由价值观如“宪法保障的公民自由、法治和限制执行权的有效制衡”。个体的教育和文化社交受到他们所生活的政治体制的规范和价值观的影响。这种长期曝光塑造了态度、信念和行为,形成个体对科学和政治权威的世界观和看法。除少数例外,国家内的民主价值观随着时间的推移缓慢演变。

因此,我们只关注在我们的虚假实验年度(即2023年)当前政治体制的民主水平。单位设定自己的战略目标和资源配置优先级,塑造科学系统、尤其是科学家、机构和研究产出的教育政策和公共讨论。在专制政体中,洗脑和压制意味着科学服务于国家利益,而民主政体通常优先考虑科学自由、批判性思维和国际合作。这些差异反映更广泛的社会价值观和治理结构,这些影响科学探究及其在社会中的角色。

忽视政治系统差异忽视科学文化,导致对科学和科学家公共信任的描述不完整且不准确。我们在多个特征上解构科学的概念。最重要的是,我们在基于作为科学从业者的科学家和科学自身(即研究主题和科学用于促进知识和政策的成果)之间提供更精细的区分。Achterberg等人表明,这种区分很重要,因为人们可能对科学方法和原则寄予厚望,同时不信任应用这些原则的人员和机构。

在民主国家,科学怀疑部分被证实由反建立和反精英观点驱动,拒绝科学知识是因为它源自技术官僚或学术“精英”。换言之,这种怀疑来自于对参与知识生产的科学家的怀疑。