1952年,一本重新定义儿童文学的书面世了。它声称:“有大腿是为了不让碎屑掉在地上,胡子是为了在万圣节佩戴,帽子是为了在火车上戴。”这本书甚至没有尝试讲述故事,而是用联想逻辑和异想天开的插图,从一个定义跳到另一个定义,解释世界的运作。作者露丝·克劳斯从实际的儿童那里收集了许多定义,包括书名《洞是用来挖的》,并与一名不知名的23岁艺术家莫里斯·桑达克合作,绘制了每页上的活泼顽皮的孩子们。

克劳斯对她的编辑、哈珀与罗出版社的传说乌苏拉·诺德斯特罗姆说:“恐怕即使是我自己,也会写出一本好书。”过去两个月里,纽约书评出版社重新出版了《倒行日》(1950年)和《蘑菇下的一切》(1973年),这两部作品框定了克劳斯的职业生涯。《倒行日》的配图由马克·西蒙特绘制,讲述了一个男孩某天早上醒来,宣布“今天是倒行日”,然后开始倒行的早晨。《蘑菇下的一切》更加形式上的怪异:

每个书的两页展示一首简单、催眠的诗句,和玛格丽特·托姆斯绘制的丰富全景场景。合在一起,这些书展示了克劳斯如何开创了一种现在看起来直观的方法:从孩子的想象角度描绘世界。克劳斯1901年出生于巴尔的摩。她的祖父利奥波德在19世纪60年代从匈牙利移民过来,开办了一家成功的皮草生意,她的父亲朱利叶斯也加入了这门生意。朱利叶斯怀有艺术梦想,确保年轻的露丝在创造力上得到了鼓励。

她是个体弱多病的孩子——“我差点死了很多次,”她后来回忆道——但仍然充满了能量,愉快地在邻居面前提着裙子,或在后院倒立行走。1904年,巴尔的摩大火肆虐这座城市,摧毁了1500多栋建筑。尽管家里的房子和生意都幸免于难,克劳斯却发展了终生的火灾恐惧症,迫使她把手稿存放在冰箱里。青少年时期,克劳斯辍学,报名参加了马里兰机械艺术推广学院的服装设计课程。

在缅因州沃尔顿营地的夏天巩固了她对恶作剧和写作的热爱。(她在1920年的“倒行派对”上,营员们穿着反穿制服,这件事印在她脑海中数十年之久。)她对小提琴有过短暂的迷恋,曾短暂在一个音乐学院学习,但直到1929年,她才从纽约市的帕森斯学院毕业,获得大学学位。大萧条全面爆发,克劳斯作为插画师很难找到工作。

1939年,她与朋友一起前往蒙大拿州进行人类学旅行,和黑脚部落生活在一起,这激发了她对语言及儿童如何吸收文化的兴趣。决定写书给年轻人后,她很快走进乌苏拉·诺德斯特罗姆的办公室,把手稿拍到她的桌子上。诺德斯特罗姆成为接下来几年的主要编辑。谈论克劳斯时,不可能不提到她的伴侣,同样著名的童书作家克罗克特·约翰逊。他们于1939年在一次派对上相遇,可能是在格林威治村;

约翰逊高大且沉稳,而克劳斯则小巧且充满活力。(“我们一见如故!”她后来宣称。)正如菲利普·内尔在他2012年详细的传记《克罗克特·约翰逊和露丝·克劳斯》中所观察到的那样,这对夫妇彻底重塑了儿童文学的轨迹。作为一个漫画家和政治活动家的约翰逊创作了《小哈罗和紫色蜡笔》等经典作品,他提倡儿童想象力的力量胜过对资产阶级理性主义的诱惑。

尽管夫妻俩大多独立出版作品,但在1945年,他们合作出版了《胡萝卜种子》,描绘了一个男孩不愿意服从他人逻辑的故事。在书中,主角的父母担心胡萝卜种子不会发芽。他的哥哥说道:“它不会长出来。”但穿着工装裤和帽子的男孩依然坚定,决心地浇水和除草。他的关怀是一种反抗行为吗?乐观吗?他的观点带有一种近乎存在主义的力量:如果你种下胡萝卜种子,他相信,胡萝卜就必须发芽。结果它确实长出来了。

几年前的《倒行日》展示了克劳斯进一步把读者浸入孩子的世界观中。在对卡夫卡的《变形记》的一种戏仿中,书中一个小男孩某天早上醒来,宣布当天是“倒行日。”他把内衣穿在衣服外面,倒着走下楼梯。在早餐桌上,他不仅倒着坐,还坐在父亲的椅子上;按倒行逻辑,男孩成了自己的父母。但这本书最引人注目的是当其余家庭成员出现时。“晚安,爸爸,”男孩说。父亲不假思索地回答:“晚安。”对话继续:男孩对母亲说“晚安,妈妈”

,对妹妹说“晚安,宝宝”。每个人都回答“晚安。”父亲倒着坐在男孩的椅子上,母亲和妹妹交换了座位。整个家庭接受了这个规则。没有争论,没有质疑。倒行日就是倒行日。这种实用的魔力在两年后出版的《洞是用来挖的》中再次复活。心理学家阿诺德·盖瑟尔指出,儿童本质上是实用主义者,而克劳斯的伟大成就是把这种逻辑发挥到极致,利用孩子的想象力构建了一个具体的世界视野:“脚趾是用来跳舞的;眉毛是用来遮住眼睛的。”

她从康涅狄格州罗威顿镇的幼儿园和纽约市银行街学校的四五岁孩子那里收集了这些短语。最终的书摈弃了叙事和《倒行日》所采用的单一视角技巧。以融合了维特根斯坦和梅里亚姆-韦伯斯特的方式,克劳斯唤起了意识本身,正如其中特定人群使用语言的方式所体现的那样。《洞是用来挖的》收到了好评。克劳斯继续工作,五十年代每年都至少出版一本书,即使在她和克罗克特受到FBI监视的时候。

(根据内尔的资料,监视始于1950年,持续了五年;FBI对克罗克特的左翼活动比对这对夫妇的童书更感兴趣。)克劳斯开始尝试其他形式的创作,包括成人诗歌,但她也经常生病,患有与孩提时代相似的感染。1973年,她已经三年没有写过儿童书了。《蘑菇下的一切》让她摆脱了这种低落情绪。像《洞是用来挖的》一样,这本书抛弃了叙事和中心主角的概念。取而代之的是,我们看到了一首插图诗,每页顶部通过联想链进行。

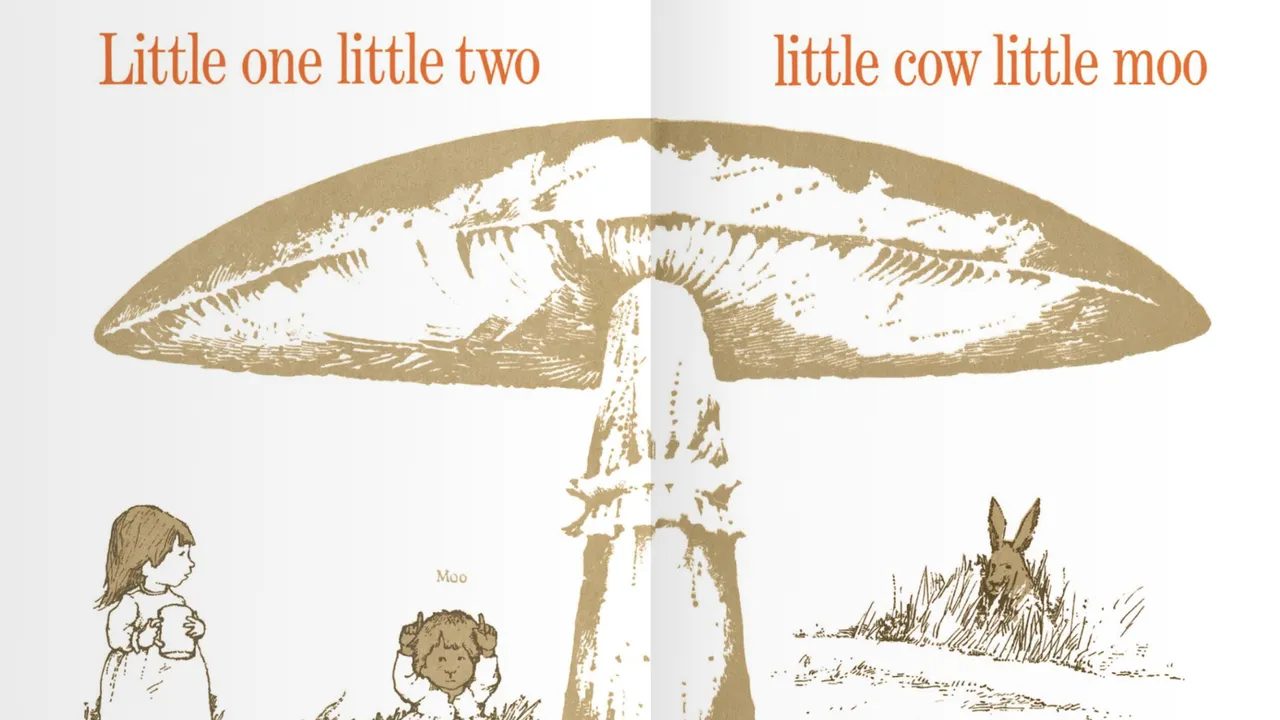

诗是一系列短语——每页四个——都以“小”开头,比如“小街小牌小月小光。”克劳斯构建了一个简化的回环诗:而不是每组四行中的第二和第四行成为下一组的第一和第三行,第三短语成为随后的第一短语。《蘑菇下的一切》的真正兴奋点来自玛格丽特·托姆斯的插图:精美、细腻色调的图表,展示了孩子们在巨大的蘑菇帽下玩耍,他们的动作与诗句相呼应,但又自成一体。

在“‘小街小牌小月小光的’短语下,一个孩子举着一个月亮形状的牌子,宣告:‘备用的月亮来了。’”在书的后面,一头熊从一个洞里探出了头。“‘洞熊’是一个词,假如你是熊并住在洞里,”一个孩子指示另一个孩子,将可能的用词错误(“洞熊”代替“北极熊”)转换为一个合理的等式。书中的一些页面甚至暗示了克劳斯的政治立场:“小意大利面小酱小工人小老板 / 小工人小工资小书页小页面,”

诗的一个部分写道,揭示了比书的催眠节奏可能让人察觉更深入的工人权利探讨。这些回文诗可以无限膨胀,但克劳斯通过将其交给孩子们来结束。最后两段四行诗的字体比其余部分小得多:“小蜂蜜小厨师小意大利面小光 / 小尾巴小狗小咖啡小杯子。”这些词语出现在蘑菇帽下,而不是从上面统治世界。孩子们捕捉到了韵律,但他们没有掌握逻辑——“小厨师”应该在第二组开始,而不是“小尾巴。”这是一种温和的、恰当的不完美;

克劳斯的书从来不说教,她的兴趣不在于道德说教,而在于想象的质感。她从底层探索世界,培养的种子仍在结出果实。