心理障碍

心理障碍占据全球疾病负担的显著比例。根据2019年全球疾病、伤害和风险因素研究(GBD),抑郁症和焦虑症是最具致残性的心理障碍之一,排名全球负担前25位[1]。全球范围内,女性的心理障碍患病率较男性有所增加。特别是,抑郁症的全球伤残调整生命年(DALY)率在女性中为1019.0,而在男性中为670.6[2]。这些障碍对男性和女性的影响相同;

然而,世界心理健康(WMH)调查的数据显示,焦虑症和重大抑郁症在女性中占主导地位[3, 4]。阿拉伯女性一般较男性更容易患抑郁症、焦虑症和其他心理健康障碍[5]。在阿拉伯世界社区人群中进行的研究显示,抑郁症的发病率从6%到32%不等[6]。在沙特阿拉伯进行的一项横断面研究显示,38.1%的参与者表现出中度至重度的心理痛苦[5]。这些模式可以通过一系列机制和相关因素得到解释。

它们可能是由于生物因素引起的,例如荷尔蒙差异,或女性对慢性病的脆弱性,包括女性特有的慢性疾病如子宫内膜异位症、生殖关联、产后精神障碍或社会文化因素[7,8,9]。此外,各种社会人口学相关因素与女性心理健康状况不佳有关。失业、低学历、财务压力增大和仅从事家庭事务者的心理健康状况较差[10, 11]。

对约旦女性人口的研究确定了几个心理社会风险因素,包括财务问题、严重的健康问题、分居史、家庭困难、离婚或分居、工作相关压力和收入水平[12]。研究表明慢性疾病与心理健康存在互相关系。胆固醇病、肾病、冠心病(CHD)和哮喘等慢性病与心理健康问题显著相关。对包括沙特在内的阿拉伯女性的荟萃分析报告显示糖尿病与抑郁症显著相关[13]。

在本文中,我们将家庭暴力、子女数量、婚姻年龄和多配偶制婚姻确定为与性别相关的劣势因素,这些已被确定为女性常见心理障碍的关键相关因素[14]。遭受家庭暴力的女性患心理障碍的几率增加;尽管如此,对这些障碍的识别仍然很差[15]。多配偶制婚姻与女性较差的心理健康有关,相较于一夫一妻制婚姻[16]。家庭暴力在沙特阿拉伯很常见,受虐女性与抑郁症之间存在显著相关性[17, 18]。

心理障碍在寻找治疗的性别差异也有所观察到,女性更有可能意识到治疗的必要性[19,20,21]。一些在阿拉伯地区的研究认为,女性更有可能寻求传统治疗者的支持,而不是精神科医生[6, 22]。尽管近年来沙特阿拉伯关于心理障碍的研究增多,但其普遍性仅限于临床人群[23]。为填补这一研究空白,沙特国家心理健康调查(SNMHS)启动,旨在提供沙特阿拉伯全国代表性的一般人群对心理障碍流行病学的估计。

当前报告使用从首个以人群为基础的研究中收集的回顾性数据,研究沙国国家心理健康调查中特别涉及女性的心理障碍。这项研究旨在估计心理障碍的流行率并探讨社会人口学相关因素、性别劣势因素以及沙特女性关于终生和12个月心理障碍的治疗寻找。此研究是为缩小心理健康差距并在沙特阿拉伯推动性别特异护理的基础步骤。

这项研究标志着在解决沙特女性及全球女性心理健康需求方面迈出了重要的一步,旨在促进更好的护理和量身定制的支持。抽样程序与参与者人口统计

调查采用分层多阶段聚类区域概率设计,基于人口普查数据和经济规划部更新的地图创建每个行政区域内的主要抽样单位(PSU)[24, 25]。在较小的分层中选择最少的PSU,然后根据2010年人口普查中的沙特家庭人口比例分配其余PSU。

从基于地址的采样框架中系统地选择PSU中的家庭。在每个家庭中随机选择一名每个性别的受访者(年龄在15至65岁之间且会说阿拉伯语的沙特公民)。为了考虑选择变化的概率,每位受访者的权重根据其家庭中相同性别的合格人数分配。实地工作在2014年至2016年之间进行,期间曾因斋月和暑期高温而中断。样本包括来自13个行政区中的11个的4,302个家庭,由于当时的政治冲突,贾赞和纳季兰被排除在外[26]。

采访由经过培训和认证的采访者在参与者家中面对面进行。每个小组由一名男性、一名女性和一名司机组成。采访按性别匹配进行(男性采访者采访男性受访者,女性采访者采访女性受访者)。采访团队首先联系每个抽样家庭,向家中一名作为“知情人”的家庭成员介绍研究,然后从知情人那里获取关于所有居住在家庭中的非机构化、行动能力正常的阿拉伯语沙特国民的基本信息。

然后询问知情人一系列关于这些潜在的调查受访者是否有可能使他们成为调查受访者的障碍程度的基本问题。在排除因健康或认知问题被指定为不合格的家庭成员后,从家庭列表中随机选择一名合格的男性和一名合格的女性作为受访者。受选的受访者然后被邀请完成SNMHS的采访。采访分为两个部分进行。第一部分包括核心诊断评估,向SNMHS的所有受访者实施(n = 4004)。

第二部分则针对符合终生障碍标准的受访者子样本,包含关于相关因素、其他关联因素和额外障碍评估的问题。在SNMHS最终样本中,共有n = 2106名女性完成了第一部分采访,n = 1148名女性接受了第二部分采访。采样及加权程序的详细信息见于其他地方[25]。表1展示了研究样本的加权特征。

工具

SNMHS使用了世界卫生组织(WHO)编制的版本3.0的国际诊断访谈(CIDI),这是一种完全结构化的由外行管理的访谈,根据《国际疾病分类》的第10次修订版(ICD-10)和《精神疾病诊断和统计手册》第四版(DSM-IV)的诊断系统生成诊断。计算机版本(CAPI)被翻译并适应为阿拉伯语[28, 29]。根据一项临床重审研究,CIDI诊断有效,但相较基于盲法临床重审访谈的诊断更为保守[30]。

诊断评估

DSM-IV诊断标准用于分组如下:焦虑障碍(恐慌障碍、广泛性焦虑障碍、无恐慌障碍的广场恐惧症、社交恐惧症、创伤后应激障碍、强迫症、分离焦虑障碍)、情绪障碍(重度抑郁障碍、I型或II型双相情感障碍)、冲动控制障碍(品行障碍、多动症/注意力不集中症、间歇性爆发性障碍)、物质使用障碍(酒精和药物滥用和依赖)及饮食障碍(厌食症、暴食症)。

应用了DSM-IV有机排除规则和诊断层级规则进行诊断,详细说明见于其他地方[31]。通过一系列设计用来避免回忆偏差并最大化响应率的问题,获得了所有障碍的回顾性发病年龄信息。社会人口学关联因素评估

本研究考虑的关联因素包括采访时的年龄、教育程度、婚姻状况、就业状况、社会经济地位(SES)、任何慢性病和家庭特征(地区、城市性和收入)。采访时年龄被分为四组(15-24、15-34、35-49、≥50)。

教育被分为4个等级:低(0-6年,即完成小学教育)、低平均(7-9年,即完成中学教育)、高平均(10-15年,即完成高中及前三年大学教育)和高(16年以上教育即完成大学及进一步高等教育)。婚姻状况被分类为从未结婚、已婚或曾婚(即分居、离婚或丧偶)。就业状况分类如下:就业、求职/失业/被解雇、家庭主妇、学生、退休/病假/失能/其他/拒绝/不知道。

社会经济地位基于采访者对受访者邻居的观察和描述,分为低、中和高。家庭地区根据KSA中的行政区分为中部、西部、东部、北部和南部地区。家庭的城市性被编码为城市或乡村。家庭收入通过家庭总收入、受访者收入和配偶收入计算以生成每个家庭的“人均收入”;然后将其除以整个调查样本(n = 4,004)的收入中位数,以创建收入变量,分为低、低平均、高平均和高。

慢性健康状况识别

对于任何慢性病的认证包括任何医学状况(中风、心脏病发作、心脏病、高血压、哮喘、结核病、其他慢性肺病、糖尿病、溃疡、艾滋病、癫痫、癌症)、任何疼痛状况(关节炎、慢性背部或颈部疼痛、频繁或严重头痛、其他慢性疼痛)和任何身体状况(医学或疼痛类的任何状况)。性别劣势因素评估

家庭暴力、婚龄和多配偶制婚姻也被评估。

已婚受访者被要求报告其家庭暴力暴露的频率,特别是被推、推搡、打或被扔东西等身体攻击。他们还被要求通过四种类别选择自己对他人的身体攻击参与情况:从不、很少、偶尔或经常。多配偶制被报告为“是”和“否”二进制变量。治疗寻求

所有第二部分受访者被询问是否曾接受过任何14种不同类型的专家治疗与情绪、神经、心理健康或物质使用相关的问题。

如果他们回答肯定,则进一步询问第一次寻求治疗的年龄、过去12个月是否接受过治疗以及每种类型专家的拜访次数。在医疗和非医疗行业中分别创建了12个月治疗的总结量。

医疗行业的治疗被分为一般医疗行业(家庭医生、全科医生和其他医疗医生,如心脏病医生或妇科医生、护士、职业治疗师和其他一般健康护理专业人员)和心理卫生专业领域(精神科医生和其他心理卫生专业人员如心理学家、顾问、心理治疗师、精神卫生护士以及在精神卫生专业领域的社工)。

非医疗领域被分类为人类服务(包括任何除了专业心理卫生领域的社工和宗教或精神顾问,如牧师、祭司或犹太教祭司)和补充-替代医学(CAM)(包括互联网使用、自助小组、任何其他治疗者,如草药师、脊医或灵性治疗者,以及其他替代疗法)。我们没有区分住院和门诊护理;不过,所有住院治疗都被编码为心理卫生专业治疗。

统计分析和模型规范

使用频率表和第一部分权重和第二部分权重获得受访者的社会人口学特征以及终生和12个月障碍的流行率。社会人口统计中的教育和就业变量存在缺失数据。使用SAS 9.2(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)中的PROC SURVEYFREQ过程生成频率表。为了发现社会人口学变量、性别劣势因素、其他相关因素和心理障碍之间的关联,创建了逻辑回归模型。

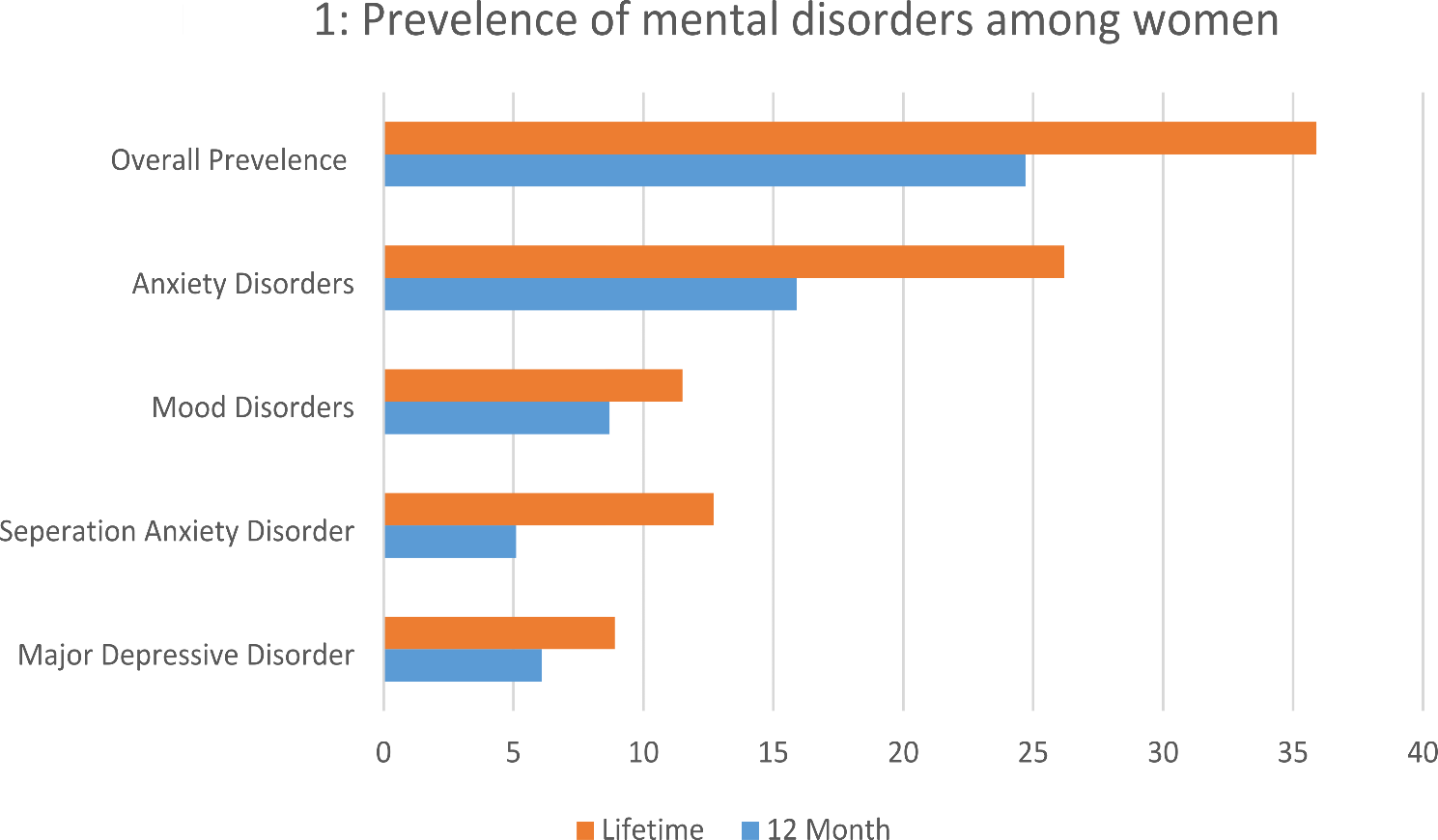

分别为终生和12个月障碍创建了独立模型。所有逻辑回归模型旨在呈报优势比和95%置信区间(CI),统计学意义为p < 0.05。使用PROC LOGISTIC程序创建逻辑回归模型。通过PROC SURVEYFREQ过程生成的频率表获得了女性心理障碍治疗的流行情况。女性心理障碍的流行情况 约24.7%的样本在前12个月中曾经历过至少一种障碍,而35.9%的人出现过至少一次终生障碍。 焦虑障碍是最常报告的12个月(15.9%)和终生(26.2%)案例,其次是任何情绪障碍(分别为8.7%和11.5%)。分离性焦虑是最常见的单个障碍,前12个月内发病率为5.1%,终生为12.7%。重度抑郁症也很普遍,前12个月发病率为6.1%,终生为8.9%(补充表1)(图1)。 与12个月和终生心理障碍相关的因素 与女性12个月和终生心理障碍统计相关的因素包括教育、婚姻状况、城市性、地区、收入、慢性疾病和就业。在教育方面,与高水平受教育群体相比,低水平受教育群体报告12个月(OR = 0.4)和终生障碍(OR = 0.4)的可能性明显更小(表1)。相反,与已婚群体相比,离婚/分居/鳏寡者明显更有可能报告终生心理障碍(OR = 1.8)。 在城市性方面,农村地区的受访者明显不太可能报告终生障碍(OR = 0.5),相比于城市地区的受访者。与中部地区相比,北部和西部地区的报告12个月和终生障碍的概率明显更低。此外,东部地区的受访者报告12个月障碍的概率低于中部地区。拥有高平均收入的参与者相比于高收入个人更有可能报告12个月和终生心理障碍(ORs不同范围为1.8到2)。 未报告慢性疾病的受访者明显不太可能报告终生(OR = 0.5)和12个月心理障碍(OR = 0.4),相比于有慢性疾病的群体。在就业方面,家庭主妇较少可能报告12个月心理障碍(OR = 0.4)和终生障碍(OR = 0.6),相比于有就业的群体。与女性心理障碍相关的性别劣势因素 与心理障碍相关的多个性别劣势因素,包括家庭暴力和多配偶婚姻(详见表2)。暴露于家庭暴力显著增加了心理障碍的几率。 相比从未经历家庭暴力的女性,那些报告“很少”经历家庭暴力的女性有超过两倍的可能性终生心理障碍增加(OR = 2.6),并且几乎三倍的可能性12个月心理障碍增加(OR = 2.9)。而“偶尔”经历家庭暴力的女性则有四倍的可能性经历12个月心理障碍和终生心理障碍,相比于从未经历过家庭暴力的女性(OR = 4.2 和 OR = 4.0,respectively)。 同样,实施家庭暴力的女性心理障碍几率也显著增加。相比未实施家庭暴力的女性,那些报告“很少”的女性更可能增加两倍的12个月和终生心理障碍几率(ORs从2.3到2.4);而那些报告“经常”的女性有明显增高的12个月障碍几率和终生障碍几率(ORs从10.6到15.3)。相比多配偶制婚姻的女性,一夫一妻制婚姻的女性较少报告心理障碍;但这仅对终生障碍显著,不具有统计学显著性(OR = 0.5)。 婚姻年龄与心理障碍无显著关联。女性心理障碍的治疗寻求 表3显示了患有12个月和终生心理障碍的受访者中治疗寻求的普遍情况。大多数受访者并未为12个月心理障碍(86.2%)或终生障碍(73.8%)寻求治疗。本研究是沙特阿拉伯首次以人群为基础的研究,研究与生活和12个月心理障碍有关的女性数据,并确定了治疗寻求的水平、慢性疾病的出现,以及家庭暴力和多配偶婚姻对女性心理障碍的影响。 心理障碍的流行情况 我们对终生和12个月心理障碍的估计分别为35.9%和24.7%。这些估计与13个国家的关于常见精神障碍的通用非特定分类数据相近,该数据指示流行率介于9.6%和69.3%之间[9]。就DSM-IV分类而言,我们的估计高于意大利的终生和12个月流行率24.4%和10.4%;且与澳大利亚的终生估计相似,为37.8%[32, 33]。 心理障碍流行率的变化可归因于各研究国家的特定因素,包括文化、经济、社会影响,及所研究人群的特征。研究的细分显示,不论是12个月还是终生率,女性中最常报告的障碍是焦虑障碍,其次是情绪障碍。这与跨国WMH调查的数据相符,该数据表明女性比男性有更多的焦虑和情绪障碍[4]。具体来说,分离性焦虑障碍是最常见的12个月和终生障碍,其次是重度抑郁障碍。 先前的文献表明分离性焦虑障碍在女性中更为普遍,并且遗传证据显示其具有遗传因素[34, 35]。此外,母亲分离性焦虑障碍的建构表明,母亲在与子女分离时会经历忧虑、悲伤或内疚,使女性成为符合群体中的脆弱类别,尤其是在遭遇初次育子困难的初为人母中[36, 37]。社会人口学关联因素 终生成心理障碍与教育和婚姻状况显著相关,教育水平较低者不太可能报告心理障碍,结婚者不太可能患此类障碍。 在教育方面, 这是一个有趣的发现, 因为文献争辩称, 较高的教育水平与减少的心理健康问题报告显著相关[44]。与我们发现相反, 澳大利亚的一项研究指出, 更高的教育水平可以提高整体福利状态并降低女性心理忧虑[45]。在婚姻状况方面, WMH调查中来自15个国家的数据显示, 结婚对两性均与减少的心理障碍几率相关[46]。 研究还表明, 婚姻困扰是男性和女性心理障碍相关因素; 然而, 女性更容易经历这种困扰[47]。此外, 居住在城市地区的女性比生活在农村环境的女性更可能发展终生障碍。总体来说, 不论性别, 以前的研究普遍阐明了城市较农村地区患病几率更高的事实, 尽管性别强化这一点还需进一步分析[38]。在巴西大都市圣保罗进行的一项研究指出, 女性相比男性具有更高的心理障碍几率[39]。 显然, 许多超级城市暴露在贫困中,需要深入分析这些城市的结构性决定因素。我们还发现,王国中部地区的居民相比其他地区居民拥有更高的12个月心理障碍几率。这是一个有趣的发现, 因为沙特的首都和最大城市利雅得位于中央地区, 拥有高达750万居民, 与先前讨论的城市化增加及其对精神健康影响的一点是一致的。此外, 在利雅得市进行的一项研究得出, 41.7%的女性报告身体不适或可能有抑郁症[40]。 我们研究中发现, 高平均收入的女性比高收入的女性更容易发展12个月和终生心理障碍; 这一发现与已知文献相反的是, 低家庭收入水平与几种12个月和终生心理障碍相关[41]。然而, 从国家层面来看, 跨国调查显示在高收入国家焦虑障碍的流行率更高[42]。可以说, 因为沙特阿拉伯是一个高收入国家, 其重要性体现在高收入。此外, 家庭主妇相比雇佣的母亲报末少的心理障碍出现。 在这方面, 需考虑女性在她们日常生活中扮演的多个角色如婚姻、母亲、护理者和员工。一项关于女性过载角色的加拿大研究描述了角色过载的感知与心理健康不良有关。这强调了工作母亲所需的社会支持, 例如支持的伴侣、带薪产假和托儿服务。不过, 工作母亲以及收入最高的女性报告总体良好的心理健康状况[43]。慢性健康状况 我们的研究显示, 报告慢性病者两者的12个月和终生日心理障碍几率增高。 这与Mendenhall等(2013)在南非女性中发现的共病率高的身体疾病和心理痛苦一致。可以认为这是因为许多身体共病性特别涉及女性, 因为我们并没有探讨性别特异的慢性病, 研究指出子宫内膜异位症、生殖风险和产后心理障碍是女性容易受攻击的[7, 8]。不考虑性别特异情况, 犯慢性病的研究结果与先前阿拉伯国家的研究一致, 后者表明糖尿病与阿拉伯女性, 包括沙特人的抑郁症呈显著关联[13]。 性别劣势因素 在沙特阿拉伯王国, 女性心理障碍的流行可以通过某些性别相关因素来解释, 主要与婚姻有关: 例如家庭暴力和多配偶制婚姻。我们的研究结果显示, 那些报告“很少”或“偶尔”暴露在家庭暴力环境中的人有更高的几率患心理障碍。国内研究指向家庭暴力的普遍性,以及抑郁症与受虐女性之间的显著相关性[17, 18] 。 Wali等(2020)发现,沙特阿拉伯海纳市吉达市的家庭虐待发生率为33.24%,其中心理虐待最为常见(48.47%)。国际研究也有类似的结果;如在德里、印度,以及波斯尼亚与赫尔采戈维纳,遭受家庭暴力的妇女有更高的自杀倾向和不良心理健康状态[48, 49] 。我们的数据中显示女性家庭暴力犯罪者心理障碍几率增加,那些声称自己“很少”和“偶尔”侵害他人的女性更可能增加心理障碍几率两倍。 有进行过关于女性攻击性的讨论。有项研究指出, 被捕的女性相比男性有更多的情绪障碍和人格功能障碍症状[50]。虽然没有统计显著性, 我们结果指出, 多配偶制婚姻中的女性更可能报告终生心理障碍。有项对多个国家进行的前滴解析综合分析, 显示多配偶婚姻的女性相比单配偶婚姻女性有心理病理学问题并提到“第一妻子综合症”,该现象描绘了多配偶婚姻中的第一任妻子出现各种躯体症状及严重的焦虑紧张问题的解释[16]。 另一综聚分析指出多配偶制婚姻的女性患抑郁症的概率是单配偶制婚姻的女性的2.25倍[51]。多配偶婚姻可能对女性形成创伤,影响她的自尊和社交化从而让她感到孤独。也可能对家庭动态和经济资源产生负面影响[51]。治疗寻求 最终, 女性缺乏治疗意识,12个月(86.2%)和终生心理障碍(73.8%)的情况下。 与我们的结果相比, 参与WMH调查的10个欧洲国家先前的数据表明, 女性取决于心理障碍的类型或严重程度, 较男性更有可能利用心理健康服务[52] 。研究人员理论化认为女性较高的治疗率可能归因于女性能将痛苦的感觉转化为心理健康问题的识别以及相比男性有较少污名感知[53]。 另一个论点是女性通常被认为能够表达自己的情绪并照顾自己的健康; 这些特征被认为更女性化, 而男性被观察到不想与医疗提供者形成劣势关系[54]。沙特阿拉伯社会文化及宗教信仰影响了女性特别是对心理健康治疗的追求。例如, 沙特女性更可能将其心理挣扎保密, 以免其婚姻前景被影响。或者大多数女性-出于宗教原因-会避免看男精神科医生并更可能会在拜访时有亲属陪伴与男姓相比[55]。 优劣势与限制 研究的主要优点是, 王国首次以人群为基础的研究, 检查了终生和12个月的女性数据与心理障碍相关。它为今后的研究机会提供了基础。尤其在国家层面, 本研究作为制定卫生政策以满足对基于性别治疗方法和干预措施的更多需求, 并审查性别劣势不平等的第一步。该论文也将为类似于沙特阿拉伯的社会文化环境的阿拉伯区域增加价值。然而, 本研究有一些限制。 第一是与研究设计相关; 我们使用了一种横断面设计, 重点在女性中心理障碍的共同发生, 以及社会人口因素和性别劣势因素, 该设计没有让我们能够确定事件的时间关系或因果关系。另一局限是我们没有考虑可能影响变量之间关系的潜在女性特异关联因素, 如月经期, 产后和绝经期问题以及其他以女性为中心的诊断。 此外, 本研究未评估一些重要的精神病与心理障碍的心理社会病因因素,如童年经历,个性特征,创伤性生活事件和生活方式。然而, 这些因素将在未来的论文中进一步研究。其次, 由于与心理障碍有关的公众污名和尴尬感, 参与者在报告心理障碍时可能有低报[56]。结论和建议 我们的研究结果支持了现有文献提倡的女性心理健康需求的重要性。 在这项首个人群基础的全国性代表样本调查中, 研究沙特15至65岁女性, 我们发现12个月和终生心理障碍中焦虑症状和情绪障碍高度流行。慢性疾病的存在与性别相关因素如家庭暴力及多配偶制婚姻都是女性心理障碍的相关因素。我们的研究结果让我们对这一现象有所了解, 突显了女性在心理障碍方面的脆弱性, 然而, 也引发了未来研究需探讨的相关问题。根据我们的发现, 我们建议未来研究应专注于: - 提高公众普遍的心理健康素养尤其是女性心理健康及对治疗的了解和可近性。- 进行更严谨的研究设计, 如开展前瞻性研究并考察更多的女性特异变量; 因而增加研究体量并丰富现有研究体, 推动性别基础心理健康服务方法。- 探索使女性更容易受到心理障碍的遗传危险因子和激发性因素并考虑基因因素与环境的辩论。